La crevette bleue calédonienne incarne une filière aussi précieuse que prometteuse. Produite dans des conditions extensives respectueuses de l’environnement, elle s’impose comme un modèle de durabilité, à contre-courant des élevages intensifs ailleurs dans le monde. Mais derrière sa carapace nacrée, cette fierté locale fait face à un paradoxe. Alors que la demande mondiale pour les produits de la mer haut de gamme explose, la production calédonienne, elle, stagne, voire recule.

À la tête de la SOPAC, acteur clé de cette filière, Pascal Lepitre défend une vision ambitieuse, celle de faire de la crevette bleue une vitrine de l’économie bleue calédonienne. La rédac’ est allée à la rencontre de ce passionné qui croit dur comme fer que cette “crevette aux œufs d’or” peut, enfin, prendre son envol.

__

Bonjour Pascal, et bienvenue sur NeOcean ! Avant de parler crevette, parlez-nous un peu de votre parcours. Comment êtes-vous arrivé à la tête de la SOPAC ?

Bonjour NeOcean ! Mon parcours a toujours été tourné vers l’agroalimentaire, les produits haut de gamme et le business international, c’est vraiment mon ADN. Tout a commencé avec le groupe Danone, qui m’a d’ailleurs permis de venir en Nouvelle-Calédonie en 1994. Je représentais alors toutes les marques du groupe distribuées sur le territoire. Ensuite, j’ai élargi mon périmètre à tout le Pacifique Sud, ce qui m’a conduit à m’installer quatre ans en Australie, à Melbourne, toujours pour Danone avant de retourner en métropole, cette fois avec une famille agrandie ! On était partis à quatre, on est revenus à six. J’ai poursuivi encore un temps ma carrière chez Danone, puis j’ai décidé de suivre une vieille passion qui ne m’a jamais quitté, le vin. J’ai intégré une maison de champagne, Champagne Jacquart, en tant que responsable export. C’est d’ailleurs moi qui ai introduit cette marque en Nouvelle-Calédonie, vers 2005-2006. Après cette expérience, j’ai quitté la France pour le Canada, où j’ai vécu douze ans, toujours dans l’univers du vin mais cette fois dans l’importation. Je faisais venir du vin pour le commercialiser au Canada et aux États-Unis. Et puis la vie a fait que j’ai suivi ma femme pour revenir en Nouvelle-Calédonie, en 2020. En plein Covid, donc l’installation a pris un peu de temps, mais ça s’est fait. J’ai d’abord travaillé un an chez Socalait, avant de rejoindre la SOPAC fin 2021. Ça fait maintenant bientôt quatre ans que j’en suis à la tête.

__

La crevette bleue calédonienne séduit les plus grandes tables du monde. Selon vous, quel est le secret de ce succès international ? C’est quoi, l’effet “Obsiblue” ?

Alors d’abord, « Obsiblue », c’est une marque. La SOPAC en possède deux, « Obsiblue » et « Cristal Blue ». Cette segmentation a été mise en place il y a quelques années pour distinguer deux niveaux de qualité. « Obsiblue » correspond aux standards très élevés du marché japonais. Sur place, elle est d’ailleurs vendue sous une marque locale, « Tenshi No Ebi », qui veut dire « la crevette des anges ». « Obsiblue » est surtout développée en Asie.

Notre autre marque, « Cristal Blue », est quant à elle davantage destinée à l’Europe, aux États-Unis, à l’Australie et bien sûr à la Nouvelle-Calédonie. Mais ce qui fait la force de nos produits, c’est avant tout la qualité organoleptique, c’est-à-dire le goût, la texture, l’aspect. C’est notre coffre-fort. On ne peut pas positionner un produit en haut de gamme à l’international s’il n’est pas irréprochable. Et la crevette bleue de Nouvelle-Calédonie est, sur ce point, exceptionnelle. Ce ne sont pas nos mots, ce sont ceux des chefs qui la travaillent. C’est pour cela que notre activité export est exclusivement orientée vers la restauration haut de gamme. Pas de grande distribution, uniquement des restaurants capables de sublimer notre produit, de reconnaître sa valeur et de la transmettre au consommateur. Et aujourd’hui, cette reconnaissance se traduit par un très bon positionnement sur les tables internationales, à la fois en termes d’image et de prix. Notre crevette est chère, mais elle se vend très bien.

__

À l’image d’un grand cru, concrètement, comment la SOPAC garantit-elle une telle qualité, de l’écloserie jusqu’à l’assiette ?

D’abord, nous avons un cahier des charges interne, mis en place par la SOPAC. Il concerne tous les maillons de la filière ; les fermes, les écloseries, les provendiers (les fournisseurs d’aliments) et bien sûr nous-mêmes. Ce cahier des charges est audité, c’est la base. Ensuite, on a poussé le bouchon du contrôle un peu plus loin en nous engageant dans la certification ASC (Aquaculture Stewardship Council). C’est une certification internationale exigeante, qui garantit une production respectueuse de l’environnement et des travailleurs. Aujourd’hui, la SOPAC est certifiée ASC, ainsi que cinq fermes calédoniennes. Les provendiers sont en cours de certification, et à terme, ça concernera aussi les écloseries. Ça n’a pas d’influence sur la qualité même du produit, mais sur le sérieux de sa production, en termes de respect éthique et environnementale. La SOPAC vient également d’obtenir la certification ISO 22000, qui garantit la maîtrise de la sécurité des aliments tout au long du processus de production. Là encore, c’est une certification internationale, reconnue, qui témoigne de la rigueur de nos pratiques.

Mais ce qui fait la singularité de notre crevette, c’est avant tout l’espèce. La Stylirostris, produite uniquement ici et à Tahiti, mais eux, ne l’exportent pas. La Nouvelle-Calédonie est le seul territoire à en produire suffisamment pour l’exportation. Enfin, la chance de la Calédonie, c’est que les fermes sont installées sur des terres stériles, des zones propices appelées “tan”, situées derrière les mangroves. Ce sont des sols trop salés pour l’agriculture et trop secs pour la mangrove. En les exploitant, on a donc pu développer l’aquaculture sans détruire d’écosystèmes, ce qui est loin d’être le cas partout ailleurs dans le monde.

__

À quoi ressemblent ces contrôles qualité au quotidien ?

Il y a deux types de contrôles principaux. Le premier concerne la présentation du produit. Lorsque la SOPAC achète les crevettes aux fermes, nous opérons une sélection. Les produits sont classés en deux catégories, premium et standard. La distinction ne se fait pas sur le goût, car toutes ont les mêmes qualités organoleptiques. C’est plus une question de concours de beauté. Une crevette qui a une tache, une cicatrice, une nageoire en moins ou un œil abîmé sera classée en standard. Seules les crevettes premium, parfaites visuellement, sont exportées, car les marchés internationaux sont très exigeants sur ce point.

Le second contrôle est évidemment sanitaire. On est sur un produit de la mer, qui évolue dans un environnement vivant et donc sensible aux contaminations ; salmonelle, listéria, flore variée… Des contrôles réguliers sont effectués, à la fois dans les usines et dans les fermes. Si nécessaire, on remonte jusqu’aux provendiers.

__

Mais sur des tonnes de crevettes, comment repérez-vous ces défauts visuels ?

C’est là qu’entrent en jeu les deux cents salariés de la SOPAC à Koné. Ce travail minutieux est fait à la main, par des personnes hautement qualifiées. Certaines sont là depuis plus de vingt ans et ont développé un œil incroyable. Là où d’autres pays utilisent peut-être des systèmes photoélectriques ou des machines, nous avons choisi de miser sur l’humain. C’est bien plus efficace et performant. Sur les tapis roulants, rien ne leur échappe. Nos clients, en particulier les Japonais, parmi les plus exigeants au monde, nous le disent eux-mêmes quand ils viennent visiter l’usine. Ils prennent le temps de remercier nos équipes, c’est grâce à elles que nous pouvons garantir ce niveau de qualité.

__

Aujourd’hui, consommer durable devient un critère de plus en plus important. En tant que producteur engagé, qu’est-ce que cela implique concrètement pour vous ?

Nous, on a déjà la chance de travailler sur un mode d’aquaculture extensive. Ça veut dire qu’on élève nos crevettes à des densités cinq fois inférieurs à ce qui se fait dans les élevages intensifs, comme en Chine, en Inde, en Équateur, etc. Et forcément, ça change tout. Moins de densité, c’est moins de problèmes sanitaires. Donc pas besoin d’antibiotiques ou d’hormones pour booster la production et atteindre un tel niveau de performance. À l’image de l’élevage bovin calédonien, on est sur un modèle extensif. Et rien que ça, c’est déjà un pas vers quelque chose de durable et responsable sur le plan environnemental. Ce sont des choix qui ont été faits bien avant que ce soit à la mode ! Aujourd’hui, ça l’est, tant mieux, mais nous on n’a pas attendu pour s’y engager.

Et justement, le cahier des charges SOPAC et la certification ASC sont des outils qui permettent de pousser le curseur encore plus loin en matière de durabilité. Et ce n’est pas juste un argument pour faire joli, c’est devenu un vrai critère commercial. Sur certains marchés internationaux, si vous n’êtes pas certifiés, vous êtes tout simplement exclus. Donc il faut non seulement s’y tenir, mais aussi continuer de progresser. Parce que dans un monde où l’aquaculture est parfois critiquée (on le voit avec le saumon ou certaines crevettes élevées en intensif à l’étranger) il est essentiel de montrer qu’un autre modèle existe. Et heureusement, on est très loin de ces pratiques-là.

__

On entend parler de “bleuissement” de l’économie. Comment la SOPAC embarque-t-elle dans cette dynamique ?

Oui, j’imagine qu’on parle de l’économie bleue, en écho à l’économie verte. J’y crois vraiment. L’aquaculture de crevette en Calédonie en est un bel exemple. On a une immense zone maritime, des atouts énormes, et je pense que tout ce qui touche à la mer, que ce soit la pêche, l’aquaculture, ou d’autres activités maritimes, a un vrai potentiel de développement ici.

La crevette existe déjà, il faut maintenant relancer la production. Elle a chuté de moitié ces vingt dernières années. Et pourtant, la demande mondiale n’a jamais été aussi forte ! Il y a aussi des projets sur l’aquaculture de poisson, sur les huîtres, et même sur des ressources naturelles encore peu exploitées qui ont un vrai potentiel à l’export. Prenons le crabe de palétuvier par exemple, la demande internationale est énorme. Le vrai enjeu, ce n’est pas de le vendre, mais de préserver la ressource, de faire les bons prélèvements en fonction de ce que la nature peut fournir. Donc oui, l’économie bleue est une réalité pour la Calédonie. Après, tout ce qui est chantiers navals, transport maritime, exploitation sous-marine, c’est un peu moins mon domaine. Mais clairement, l’économie bleue ne se résume pas à l’aquaculture, c’est bien plus large.

__

Le sourcing durable, c’est un vrai défi. Comment la SOPAC s’assure-t-elle que toute la filière, jusqu’à l’alimentation des crevettes, respecte cet engagement ?

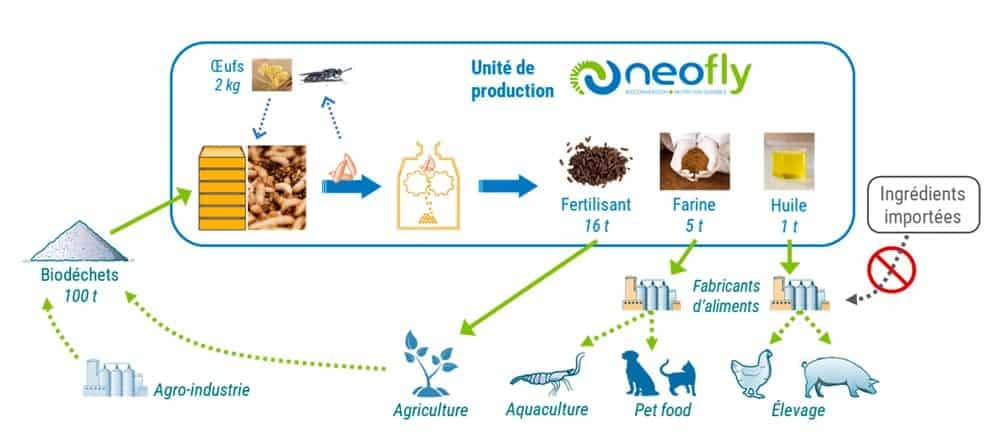

C’est un sujet central. Et ce n’est pas que l’alimentation, c’est toute la notion de production durable qui évolue en permanence. Quand on a atteint un objectif, un nouveau apparaît. C’est une course sans fin. Sur l’alimentation justement, c’est un vrai enjeu. Les crevettes sont carnivores, donc elles ont besoin de protéines. Aujourd’hui, elles viennent essentiellement de farine de poisson. Mais cette farine, elle est souvent issue de poissons pêchés uniquement pour ça. Et là, on entre dans un système qu’il faut faire évoluer. Heureusement, il y a des projets qui testent des protéines végétales ou des alternatives animales comme les insectes ou les déchets de poissons. En Calédonie, on n’est pas en retard là-dessus, il y a le projet de farine d’insectes porté par NeoFly, avec Régis Bador. Il y a aussi Recyf, qui transforme des déchets de poisson, en farine.

C’est d’autant plus important que désormais, pour obtenir ou garder la certification ASC, ce n’est pas seulement la ferme qui doit être certifiée. Le provendier aussi. Et bientôt, ce sera au tour des écloseries. Toute la chaîne de production devra répondre à ces critères. Et ça inclut des engagements concrets, comme réduire la farine de poisson ou intégrer des protéines alternatives.

__

Enfin, si vous deviez résumer en une phrase votre vision de la crevette bleue calédonienne, ce serait quoi ?

En un seul mot, ce serait « espoir ». Mon espoir de voir la production augmenter. On a une vraie pépite en Calédonie, une poule aux œufs d’or. Et pourtant, on est passé de deux mille à mille tonnes en quinze/vingt ans, alors que dans le même temps, le marché mondial est passé de deux à huit millions de tonnes. C’est dommage, parce que la demande est là. Le segment haut de gamme à l’échelle mondiale, c’est 400 000 tonnes. Si on arrivait à en faire ne serait-ce que 1 %, ça ferait quatre mille tonnes. Ce n’est pas délirant, mais on en est loin. Et on sait qu’on arriverait à les vendre, à bon prix, dans les plus grandes villes du monde ; New York, Paris, Rome, Singapour, Tokyo, Sydney, etc.

Le plus frustrant, c’est que techniquement, rien ne nous empêche d’y arriver. Il faut des moyens, bien sûr, agrandir les fermes, en créer de nouvelles, développer les écloseries, améliorer l’aliment ; mais tout ça, ce sont des leviers sur lesquels on commence à agir. La filière a même lancé l’UPRA crevette (Unité de Promotion de Race Amélioré) pour faire de la sélection génétique, comme on le fait déjà pour les bovins ici. C’est indispensable pour améliorer les performances. Des responsables d’écloserie sont partis récemment en Équateur pour observer les bonnes pratiques là-bas. Donc les efforts sont là. Il faut juste continuer, investir, structurer, et surtout produire plus. Parce que le potentiel est énorme. Et parce que la Calédonie a besoin de succès économiques hors du nickel. On a tout sous la main, il faut juste nourrir la poule aux œufs d’or pour qu’elle donne tout son or.

__