Depuis le début de l’ère industrielle, les océans n’ont cessé de jouer les aspirateurs de CO₂. Près de 40% des pollutions des activités humaines finissent dans la mer. Mais cette générosité a un prix… En se dissolvant dans l’eau, le CO₂ se transforme en acide faible, et l’océan devient petit à petit plus acide.

Résultat, en deux siècles, le pH de surface est déjà passé de 8,05 à environ 7,85. Ça peut vous paraître minime, mais dans le langage de la chimie marine, c’est une vraie révolution. Et comme un mauvais cocktail, trop de CO₂ déséquilibre toute la recette qui permet à l’océan de fonctionner correctement.

__

Alerte rouge dans le bleu

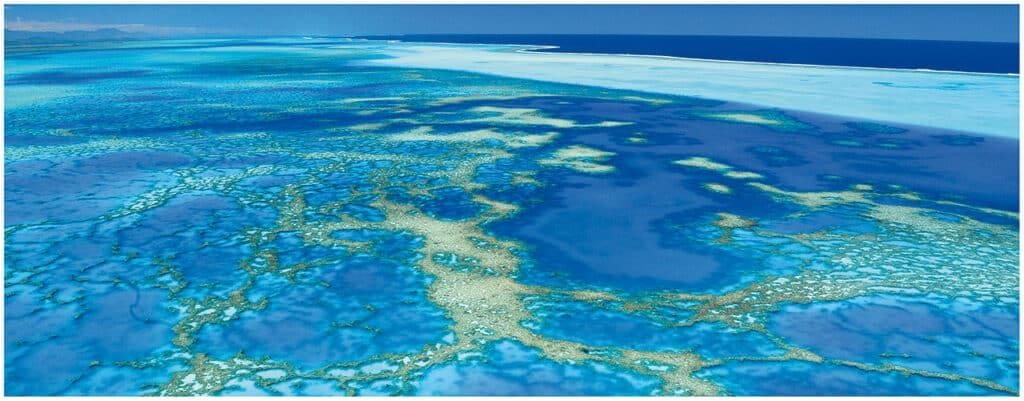

Pour comprendre cette acidification, les chercheurs vont directement à la recherche de témoins bien particuliers, mais bien connus, les coraux. À l’image de la boîte noire d’un Boeing 737, les coraux conservent dans leur squelette la mémoire chimique des eaux dans lesquelles ils ont grandi. En Nouvelle-Calédonie, des recherches ont d’ailleurs été faites en 2022 par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), et une carotte de trois mètres, prélevée dans une colonie massive au sud-ouest de Nouméa a permis de remonter l’histoire jusqu’en 1689 !

Petite parenthèse, quand on parle de « carotte », ce n’est pas ce que vous pensez. Dans le langage scientifique, il s’agit en fait d’un cylindre de matière prélevé dans la nature. Glace, sédiments, bois ou, en l’occurrence, coraux. Tout peut être « carotté » ! Ainsi, chaque couche correspond à une année de croissance, et cela permet de remonter dans le temps pour lire l’histoire. Parenthèse fermée.

En analysant des isotopes du bore et de l’oxygène, les scientifiques ont ainsi pu retracer trois siècles d’évolution du pH et de la température du lagon. Le verdict est tombé… si des variations naturelles existaient déjà (avec El Niño par exemple), depuis le milieu du XIXᵉ siècle, la tendance est nette. Le réchauffement et l’acidification s’accélèrent, en lien direct avec la révolution industrielle et l’usage massif des énergies fossiles.

Et ce n’est pas seulement une histoire du passé. Les coraux, déjà fragilisés par les canicules marines et le blanchissement, voient aussi leur capacité de calcification diminuer. Comme si on leur enlevait le ciment qui maintient leur squelette.

__

L’effet domino

Les chercheurs tirent la sonnette d’alarme. D’après une étude récente, l’acidification a franchi une limite planétaire vers 2020. À deux-cents mètres de profondeur, 60% des eaux dépassent désormais ce seuil critique. Autrement dit, même les zones éloignées de la surface sont en danger. Et en prime, le rythme de cette acidification est inédit depuis des dizaines de millions d’années.

Mais les coraux ne sont pas les seuls concernés par cette acidification. Toute une ribambelle d’organismes marins (coquillages, crustacés, plancton, etc) dépend de cette chimie pour construire leurs coquilles et squelettes. Et avec un océan plus acide, ce processus devient plus difficile, voire impossible pour certains.

En Nouvelle-Calédonie, la pêche et le tourisme reposent largement sur la santé des récifs, l’enjeu est donc énorme. Moins de coraux, c’est moins d’abris pour les poissons, moins de protection naturelle contre l’érosion côtière, et moins d’attrait pour les plongeurs. Bref, c’est tout un équilibre écologique et économique qui peut vaciller.

__

Les super-coraux

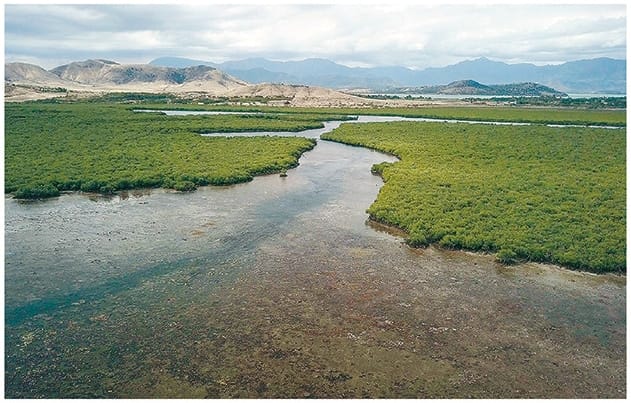

Si on peut relever une bonne nouvelle dans ce tableau un peu acide, c’est que tous les coraux ne déclarent pas KO face au climat. « Made in IRD » à nouveau, avec une étude réalisée à Bouraké, au niveau d’un chenal marin niché au cœur d’une mangrove. Les scientifiques y ont découvert un véritable laboratoire naturel. Là-bas, l’eau est plus chaude (+2 °C), plus acide et plus pauvre en oxygène… Tous les feux sont au rouge diriez-vous. Et pourtant ! Une quarantaine d’espèces de coraux y fleurissent, alors qu’elles font partie de celles qui avaient massivement blanchi ailleurs lors de la canicule marine de 2016. Ces « super coraux » semblent avoir développé une tolérance génétique et physiologique leur permettant de survivre dans des conditions extrêmes.

Dans une tentative de percer les secrets de cette résilience, ces coraux aux super-pouvoirs ne pourraient-ils pas aider au repeuplement de zones endommagées ? Attention toutefois à ne pas y voir une solution miracle. Ce sont des résultats encourageants, mais ils ne compensent pas pour autant l’ampleur des menaces pesant sur les récifs ! Mais comme on dit, l’espoir fait vivre, alors même si les récifs de demain ne ressembleront plus à ceux que nous avons pu connaître, est-ce qu’ils pourraient bien, sous certaines formes, continuer à exister ?

__

Un cocktail trop acide

L’acidification des océans n’est pas une menace lointaine, elle est déjà en cours, mesurable et documentée. Les résultats d’ailleurs obtenus suite aux recherches de l’IRD, rejoignent ceux d’autres régions du Pacifique et confirment une tendance mondiale. L’acidification est en marche, rapide, et elle impacte les fondations de la vie marine.

Il est donc urgent de réduire les émissions de CO₂, mais aussi de renforcer la conservation localisée ! Parce qu’un lagon trop acide, ce n’est pas juste une histoire de chimie, c’est aussi l’avenir de nos récifs, de nos poissons et de nos assiettes.

__