Il y a un moment où l’on comprend que pour survivre, il faut avancer ensemble. Pour la crevette bleue de Nouvelle-Calédonie, ce moment a sonné quand les pionniers ont réalisé qu’il ne suffisait pas d’avoir de beaux bassins et des écloseries prometteuses. Sans coordination, pas de volumes réguliers, pas d’image forte et pas d’avenir commun. C’est ainsi qu’est née l’idée d’une filière organisée, capable de parler d’une seule voix, de l’écloserie à l’assiette.

__

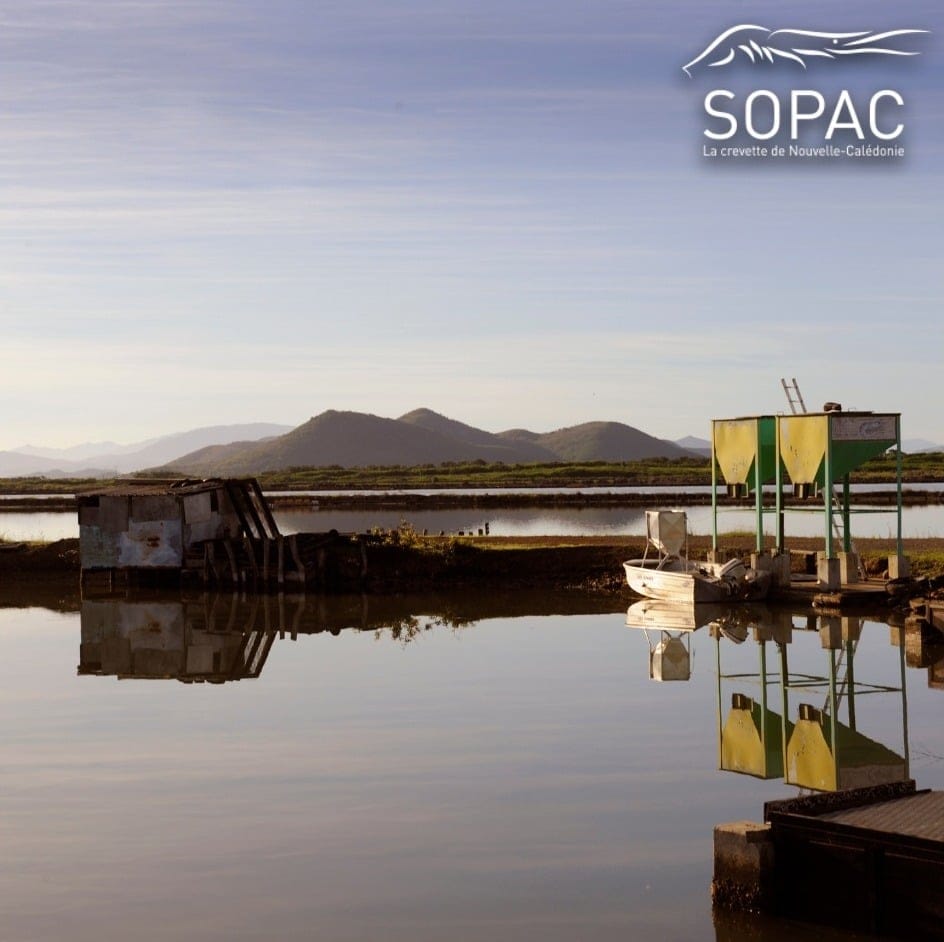

La SOPAC cheffe d’orchestre

À la fin des années 80, la crevette calédonienne est encore l’affaire de passionnés, d’aventuriers qui testent la filière. Les fermes aquacoles fleurissent sur la côte ouest, les premières écloseries se mettent en route, notamment avec celle de Saint-Vincent, mais chacun travaille dans son coin. La croissance est lente, les pratiques techniques maladroites, les ventes improvisées, et le produit n’a pas encore d’identité claire à l’étranger.

C’est dans ce contexte qu’en 1994, apparaît la SOPAC (Société des Producteurs Aquacoles Calédoniens), qui devient alors le pivot de la filière. Son rôle est de centraliser la collecte, trier les crevettes, les conditionner et organiser leur exportation sous des marques comme Obsiblue, Cristal Blue ou Tenshi No Ebi pour le marché japonais. Les fermes peuvent ainsi se concentrer sur l’élevage, tandis que la SOPAC gère la commercialisation et l’image haut de gamme du produit à l’international. Rapidement, la structure devient un pilier, qui relie chaque producteur à un marché plus large et plus exigeant.

__

Scientifiques en renfort

En parallèle, l’Ifremer, l’IRD et la Communauté du Pacifique (CPS) apportent un savoir scientifique indispensable ! Entre suivi sanitaire, sélection génétique, calibrage, optimisation des cycles, lutte contre les maladies. Un cahier des charges rigoureux qui garantit la qualité visuelle et gustative des crevettes, s’est progressivement écrit. Les fermes, les écloseries et la SOPAC respectent un élevage semi-extensif, une nourriture sans antibiotiques, un respect de la croissance lente avec un seul cycle par an et plus d’une centaine de paramètres de qualité. C’est un langage commun qui s’est mis en place et cette confiance mutuelle devient l’un des moteurs de la filière.

__

Ensemble on va plus loin

Pour « peser dans le game », défendre leurs intérêts et mutualiser certaines ressources, les producteurs créent le Groupement des Fermes Aquacoles de Nouvelle-Calédonie (GFA NC). Aujourd’hui, la filière s’appuie sur quatre écloseries, dix-huit fermes, deux provendiers, et deux usines de conditionnement (la SOPAC et la Pénéide de Ouano). De quoi générer près de neuf-cents emplois directs et indirects autour de la crevette bleue, une vraie fierté locale.

Derrière cette bannière commune, la crevette bleue se forge une réputation en conquérant le cœur des grands chefs internationaux, au Japon, à Singapour, Paris ou encore Sydney. Tout en assurant une présence affirmée sur le territoire calédonien. Les chefs et les restaurateurs s’en emparent, la mettent à leurs menus et participent eux aussi à raconter son histoire, pour en faire une véritable marque de fabrique gastronomique locale.

__

Une crevette pour tous, tous pour une crevette

L’union de tous ces acteurs n’a pas seulement permis de structurer une filière. Elle a donné à notre petite crevette bleue une âme, une histoire, celle d’hommes et de femmes qui ont choisi d’avancer ensemble pour défendre un produit unique.

Aujourd’hui encore, cette solidarité reste une force, même face aux défis, entre baisses des volumes, concurrence mondiale, coûts de production élevée et transition écologique. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette ambassadrice du caillou, affaire à suivre…

__