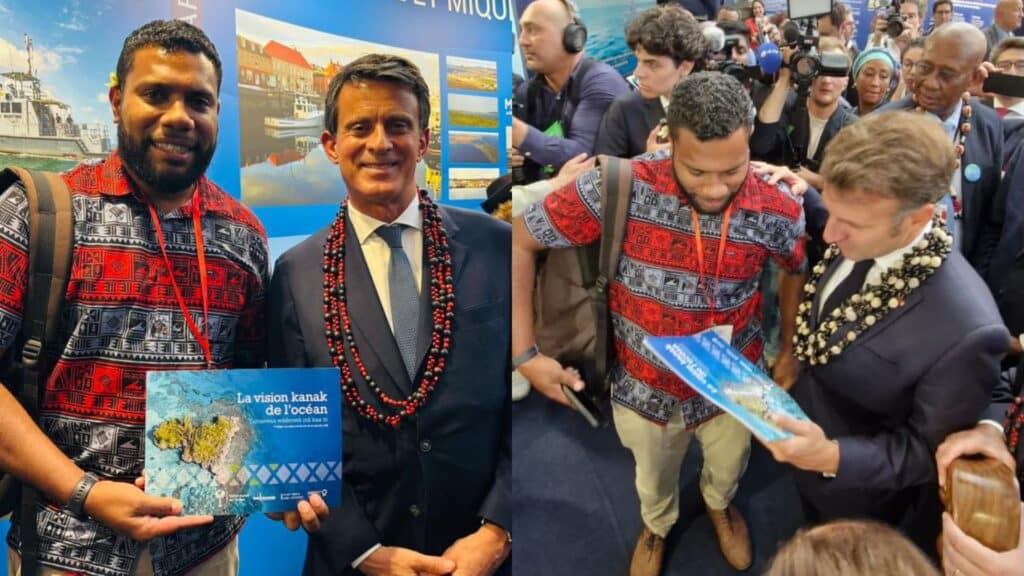

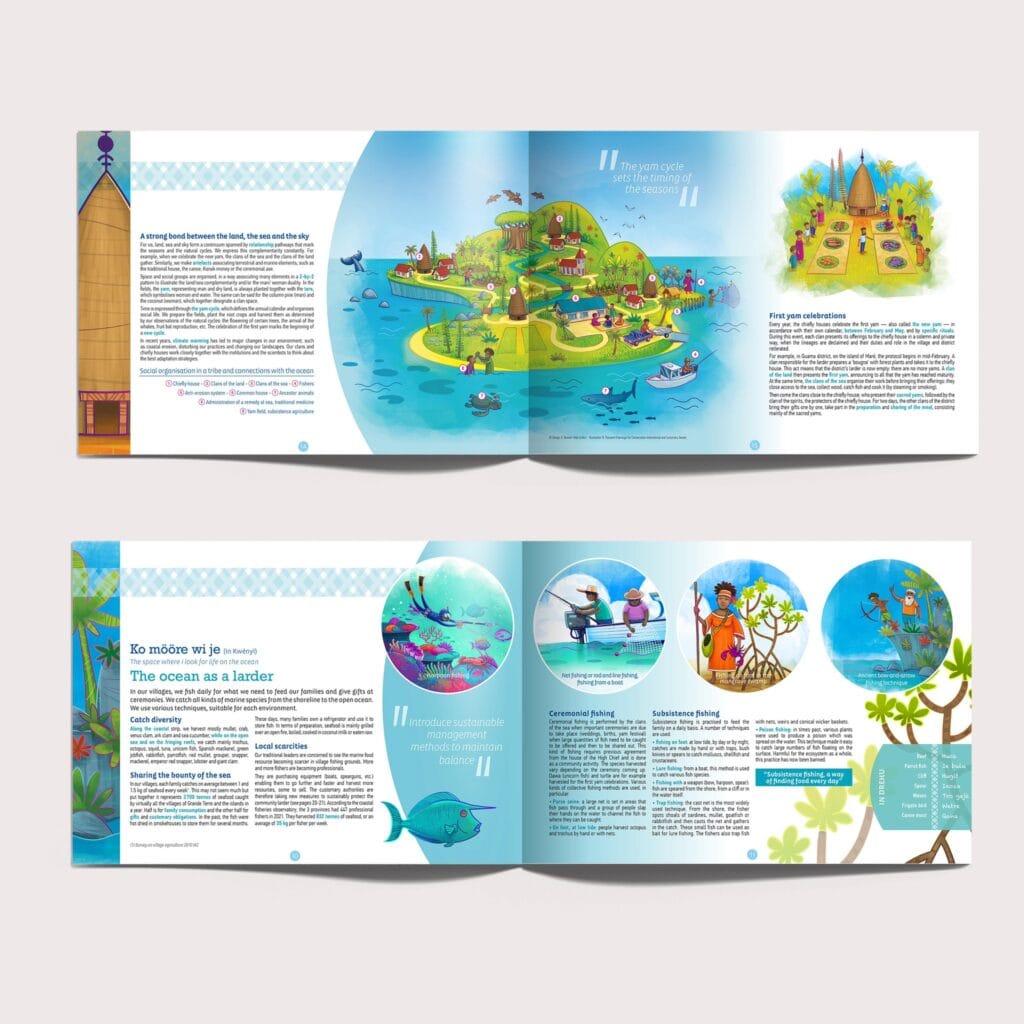

Victime de son succès, la brochure vulgarisée « Vision kanak de l’océan » s’est déjà écoulée à plus de la moitié des mille exemplaires imprimés. Destinée au grand public et aux scolaires, elle propose une immersion synthétique, richement illustrée, dans la relation intime que le monde kanak entretient avec la mer depuis 3 000 ans.

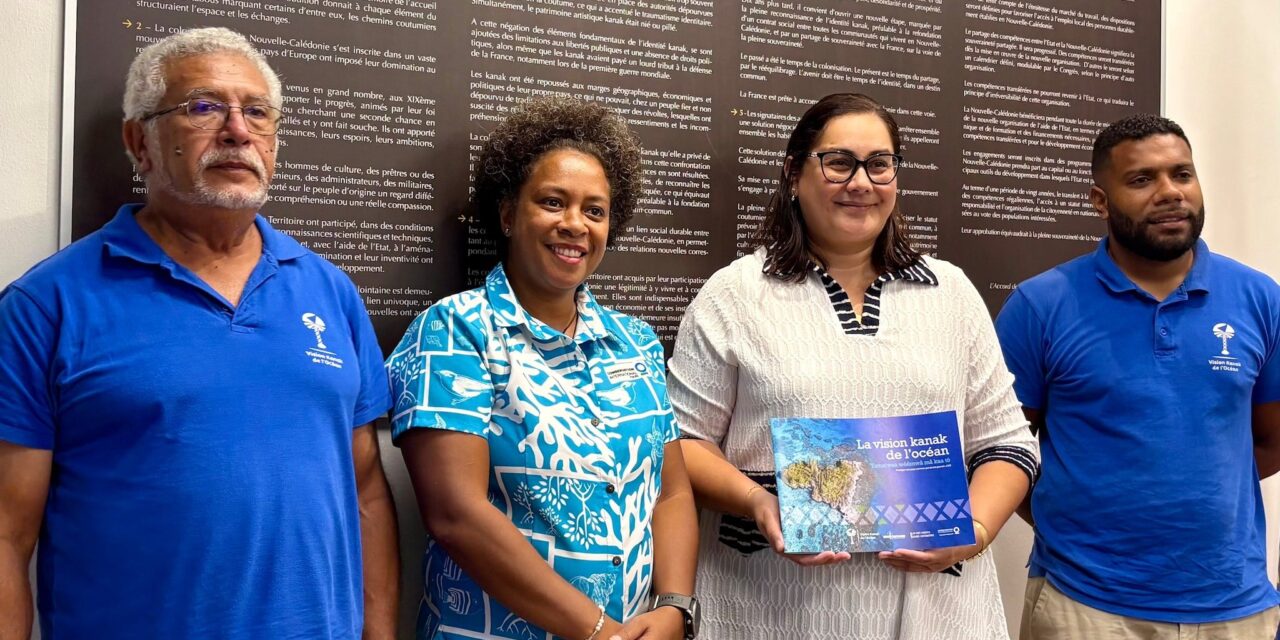

Née d’une collaboration entre le Sénat coutumier, les huit conseils coutumiers et Conservation International elle offre une porte d’entrée vers une philosophie de vie où l’océan n’est pas un simple décor, mais une entité vivante, nourricière, spirituelle et sociale. Pour en parler, nous avons rencontré Josine Wataï Tiavouane, responsable des relations coutumières et cheffe de projet à Conservation International.

__

Bonjour Josine ! Pouvez-vous nous dire comment est né cet ouvrage et quelle importance a-t-il pour la culture kanak et pour la Nouvelle-Calédonie ?

Cet ouvrage est né d’une prise de conscience des autorités coutumières. Dans la gestion du parc naturel de la mer de Corail, leur voix n’était pas suffisamment entendue. Ils ont donc souhaité apporter leur contribution à la gestion du Parc naturel de la mer de corail, en y intégrant une dimension fondamentale, celle de la valeur culturelle de l’océan et de sa protection. C’est un vrai défi, car il s’agit de transcrire une culture essentiellement orale dans un document écrit et accessible. Pour cela, nous avons participé à des événements culturels et réalisé des ateliers de travail afin de recueillir directement auprès des populations, leurs retours vis à vis de leur relation et leur lien avec l’océan. Et partout, les mêmes thèmes revenaient : l’océan sacré, l’océan garde-manger, l’océan qui fait le lien entre terre, mer et ciel, et les pratiques de gestion autochtones.

La brochure est née d’une volonté profonde des coutumiers, celle de partager la symbolique de l’océan et de sa protection dans le monde kanak. Elle permet de partager ce regard kanak sur l’environnement, de rappeler que l’Homme en fait partie intégrante et non pas qu’il en est extérieur, comme dans la vision occidentale. Elle invite à revenir à l’essentiel, à quelque chose de plus vrai, plus authentique. Et au-delà, elle contribue à créer du lien entre les cultures et à nourrir notre destin commun en Nouvelle-Calédonie. Elle offre un aperçu du travail en cours pour l’élaboration d’un socle commun de la vision kanak de l’océan, qui pourrait prendre la forme d’un guide de gestion autochtone de l’espace marin.

__

Pouvez-vous nous partager un exemple marquant parmi les récits ou symboles liés à l’océan que l’on retrouve dans l’ouvrage ?

Un des éléments fondateurs, pour moi, c’est l’océan sacré. Dans la pensée kanak, nous sommes liés à l’océan par notre identité, notre culture et notre spiritualité. La cosmogonie et la généalogie rappellent que la vie est un cycle, on vient de l’eau et on y retourne quand on a rendu notre dernier souffle.

L’océan, c’est la mer – Mère. Il symbolise le commencement, la vie éternelle, et il est profondément associé aux ancêtres. C’est cette dimension spirituelle, cette centralité de l’océan comme source de vie, qui fonde toutes les autres représentations et pratiques.

__

En quoi cette vision kanak de l’océan peut-elle inspirer la gestion et la protection de nos lagons aujourd’hui ?

L’enjeu aujourd’hui, c’est de faire dialoguer les savoirs autochtones et les sciences académiques, pour construire ensemble une gestion plus efficace et plus partagée. Pour prendre un exemple, dans la culture kanak, le calendrier de l’igname est directement lié aux cycles naturels, notamment avec l’arrivée des baleines qui annoncent les étapes de la préparation du champ d’ignames. Les repères culturels peuvent être intégrés à la gestion environnementale moderne pour qu’elle résonne davantage avec les pratiques et les perceptions locales.

Car si l’on met en place des règles déconnectées de la culture et des représentations des gens, elles risquent de ne pas être suivies. L’idée est donc de créer des outils et des cadres de gestion dans lesquels chacun peut se reconnaître, afin de protéger ensemble nos lagons, l’océan et, de manière générale, notre environnement.

__