À la fois emblème culinaire et défi technique, la crevette bleue calédonienne navigue en eaux agitées. Élevée dans un environnement exigeant, elle se distingue par sa qualité exceptionnelle. Face à certains obstacles, les fermes calédoniennes tiennent bon, soutenues par une poignée de passionnés.

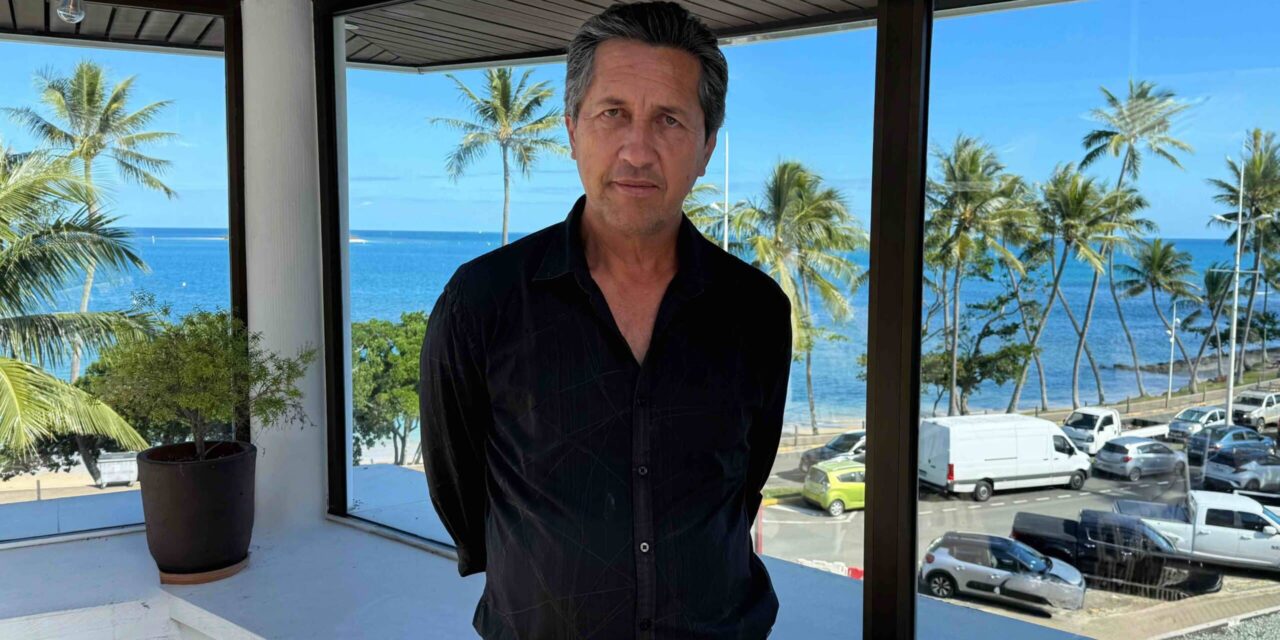

Parmi eux, John Kuhn, aquaculteur de la première heure et président du Groupement des Fermes Aquacoles de Nouvelle-Calédonie. Depuis plus de vingt ans, il défend avec ferveur une filière qu’il connaît dans ses moindres détails ; des premiers bassins aux coulisses d’une usine unique au monde. Rencontre avec un homme de terrain, lucide mais combatif, qui n’a pas dit son dernier mot.

__

Bonjour John, et bienvenue sur NeOcean ! Avant de plonger dans l’univers de la crevette bleue, parlez-nous de votre parcours, et comment êtes-vous arrivé à la tête du Groupement des Fermes Aquacoles de Nouvelle-Calédonie ?

Ah, c’est une longue histoire ! J’ai créé ma ferme en 2003, dans le cadre des aides provinciales mises en place pour encourager l’aquaculture dans le nord. Avec le soutien de la Province Nord et de l’ICAP (l’Institut Calédonien de Participation), j’ai lancé une ferme de dix-huit hectares. À l’époque, je ne connaissais absolument rien à la crevette. J’étais magasinier dans une boîte de chaudronnerie, j’ai été chauffeur de grue, je travaillais sur toutes les mines du territoire, la SLN… Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé propulsé dans une ferme aquacole. Pour moi, la crevette, c’était juste dans l’assiette !

Heureusement, j’ai bénéficié de l’appui technique de l’Ifremer pour démarrer. Et très vite, ça a été la grande découverte. Entre les problèmes d’oxygène, les besoins en aération, le cycle de vie de l’animal, etc. La première saison, j’avais mis des densités très faibles dans les bassins, par prudence, parce que je débutais, mais on a eu des résultats inattendus avec un taux de survie exceptionnel de 96%, qui n’a, je crois, toujours pas été battu. C’était presque la panique, parce qu’on ne s’y attendait pas ! Les bassins n’étaient pas suffisamment aérés pour autant de crevettes, on a dû s’adapter en urgence. Puis la deuxième année s’est bien passée, on avait mis le pied à l’étrier. Entre 2008 et 2011, j’ai été président du GFA. En 2011 et jusqu’en 2016, j’ai pris un peu de recul, j’ai fait une pause, puis je suis revenu… Au total, j’ai assuré environ douze années de présidence, par intermittence, avec des mandats de deux ans. À chaque fois, je me disais « j’arrête », mais je finissais toujours par revenir.

__

Comment se porte aujourd’hui notre merveilleuse crevette bleue ? Quels sont ses plus beaux atouts et ses petites faiblesses ?

La crevette bleue, on peut la considérer comme un cheval de course, c’est un pur-sang ! Dans le monde, il n’y a que Tahiti et la Nouvelle-Calédonie qui élèvent cette espèce, et seule la Nouvelle-Calédonie fait de l’export. C’est une crevette qui n’aime pas les variations de température, elle est très sensible. Le moindre coup de chaud ou de froid peut entraîner une hausse de la mortalité. C’est à la fois une faiblesse et une force. Parce que personne d’autre n’a réussi à la produire à grande échelle. Certains pays ont mis des millions sur la table pour tenter de s’implanter sur le marché japonais avec cette espèce, mais cinq ans plus tard, ils avaient tous fermé. Chez nous, malgré les difficultés, les aquaculteurs tiennent bon. C’est une crevette exigeante, très proche du bio, même si elle n’est pas labellisée comme telle. Ma ferme, par exemple, est certifiée ASC.

La filière tourne autour de 45% de taux de survie. C’est peu, mais c’est le prix de la qualité. Pas d’antibiotiques, un cahier des charges rigoureux, des pratiques proches de la nature. Et puis, on a une usine exceptionnelle à Koné, avec un process unique au monde. C’est ce qui permet à nos clients japonais de consommer la crevette en sashimi, décongelée, comme si elle venait d’être pêchée. Il n’y a presque aucune différence entre une crevette fraîche et une qui sort de l’usine. C’est ça, notre force, et celle de notre crevette.

__

Le GFA NC regroupe toutes les fermes aquacoles du territoire, quel est son rôle concret au sein de la filière, et comment travaillez-vous avec les différents acteurs ?

Le GFA, c’est une structure collective, composée de dix-neuf fermes et trois écloseries, et coordonnée par Mademoiselle Alisée Pain, notre animatrice. On mutualise les commandes pour les fermes, on organise des réunions de travail pour faire le point sur les élevages, partager les retours d’expérience, échanger entre collègues. Le GFA fait également l’interface avec les institutions, notamment au sujet de l’importation de la nourriture ou encore sur les audits énergétiques. Comment mieux gérer l’énergie ? Comment consommer moins ? C’est un gros sujet.

Cette année, on a mis en place des contrôles réguliers avant chaque pêche, pour s’assurer de la bonne santé de nos crevettes. On travaille aussi avec les vétérinaires, les provendiers, les transporteurs, etc. Enfin, on réalise des analyses sur les postlarves au début de chaque cycle en écloserie. Parfois, certains cahiers des charges (transporteurs) n’ont pas été mis à jour. Tout ça, c’est le rôle du GFA, qui travaille en étroite collaboration avec la Chambre d’Agriculture et de la Pêche de Nouvelle-Calédonie (CAP NC), pour identifier les problèmes et accompagner au mieux les aquaculteurs.

__

On a évoqué les difficultés du secteur avec Pascal Lepitre de la SOPAC. Selon vous, quels sont aujourd’hui les principaux freins au développement de la filière ?

Le premier frein, c’est le manque de confiance des politiques. Pendant des années, ils ont soutenu la filière à bout de bras. Mais à force d’investir dans une filière qui ne semblait pas rentable, ils ont fini par décrocher. Et aujourd’hui, même si on a réussi à relancer les ventes à l’export et à retrouver une rentabilité, les financements publics ont fondu. On est passés de 500 millions à 70 millions par an. Et malgré ça, c’est difficile de les convaincre de croire à nouveau en notre potentiel. On ne peut même plus construire de nouvelles fermes, les politiques mettent leur veto. En soi, ce n’est pas une mauvaise chose, il faut d’abord remettre à niveau les fermes existantes. Mais si on veut vraiment avancer, il faut aussi se tourner vers ce qui se fait ailleurs. Je suis allé au Vietnam, j’ai vu des choses intéressantes. Eux, ils ont tout essayé ; antibiotiques, techniques intensives… Et puis un jour, quand ça ne marchait plus, ils ont tout arrêté. Ils ont cassé le cycle bactérien, changé leurs pratiques, et leur taux de survie est remonté à 80%. Chez nous, on ne peut pas faire ça. Pas sans aide publique. Les aquaculteurs n’ont pas les moyens de financer ce genre de transition. Il faut du temps, des tests, et surtout, un vrai soutien politique.

__

La production durable est souvent mise en avant, mais est-ce que la filière a atteint selon vous, 100% de son potentiel en matière de durabilité ?

Non, pas encore. Il y a encore beaucoup à faire. On avance doucement sur la certification ASC, mais toutes les fermes ne l’ont pas encore. Et les écloseries, c’est encore un autre défi. Certains protocoles datent des débuts de la filière et doivent être repensés. On a récemment envoyé des responsables d’écloseries en Équateur pour observer comment ils produisent sans antibiotiques, avec d’autres méthodes. Mais là-bas, les écloseries sont bien plus grosses que les nôtres. Il y a encore un vrai travail de fond à faire chez nous pour atteindre ce niveau.

__

À l’international, la crevette bleue séduit jusqu’au Japon. Mais côté assiette calédonienne, quelle place occupe-t-elle aujourd’hui ?

Elle est très présente, et les Calédoniens en raffolent ! D’ailleurs, je suis persuadé qu’on est parmi les plus gros consommateurs de crevettes au monde. Il faudrait faire une étude, mais ici, on n’achète pas un kilo, ce sont directement des poches de cinq kilos ! Côté export, le Japon a longtemps été notre principal client, mais aujourd’hui, ce ne sont plus eux les plus intéressants. Les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, un peu l’Europe. Ils sont souvent plus rentables. Le Japon reste important, mais il n’est plus en tête.

__

Si on se projette un peu, comment voyez-vous la filière dans dix ans ?

J’espère qu’on aura enfin sorti la tête de l’eau. Que les fermes auront de meilleures survies, que les prix seront stabilisés, et qu’on aura trouvé de nouveaux débouchés. Et surtout, que les politiques nous auront redonné leur confiance. Parce que pendant la grosse crise économique en Nouvelle-Calédonie, la filière crevette, elle, ne s’est pas effondrée. On est les seuls à avoir tenu bon, sans aide ; et on est la seule filière export qui a réellement de l’avenir. Rien que pour ça, on mérite d’être soutenus.

__