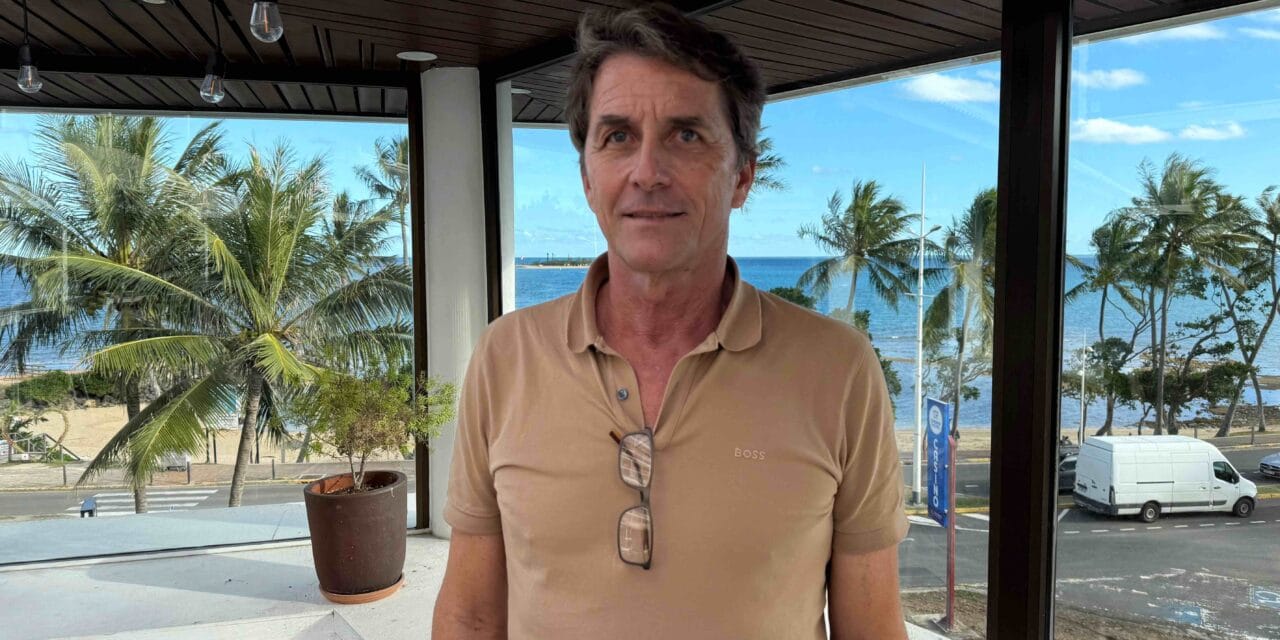

À Poya, deux fermes isolées en brousse abritent l’un des plus gros producteurs de crevettes bleues de Nouvelle-Calédonie. Derrière ces 96 hectares de bassins, Aquablue, une entreprise qui s’impose comme un acteur majeur de la filière. À sa direction, Bruno Castelain, figure bien connue de l’aquaculture calédonienne, avec plus de quarante ans d’expérience entre écloseries, fermes et direction. Passionné, pragmatique et toujours les pieds dans l’eau (ou presque), la rédac’ l’a rencontré pour qu’il nous parle de son parcours, des défis quotidiens d’Aquablue et de sa vision de l’avenir de la crevetticulture calédonienne.

__

Bonjour Bruno, bienvenue sur NeOcean ! Parle-nous un peu ton parcours, comment es-tu arrivé à la tête d’Aquablue ?

Ah, c’est une longue histoire ! J’ai toujours voulu travailler autour de la mer. Très jeune, mes loisirs ont toujours tourné autour de la mer, et je n’imaginais pas un métier loin de la côte. J’ai commencé des études de biologie, mais je voyais bien que le chemin serait long avant d’atteindre mes objectifs. À la fin de ma première année, j’ai fait un stage dans une entreprise pionnière à l’époque, Les Poissons du Soleil, près de Montpellier. Le stage s’est bien passé, et l’entreprise m’a proposé un contrat. J’avais 19 ans, et sans trop réfléchir, j’ai quitté l’université pour entrer dans la vie active. Pendant deux ans, j’ai travaillé avec passion à produire des loups, des dorades et la crevette Japonicus, en collaboration avec l’Ifremer de Palavas-les-Flots. Ensuite, j’ai été rattrapé par le service militaire et j’ai eu l’opportunité de le faire en tant que Volontaire à l’Aide Technique (VAT à l’époque) à la station de Saint-Vincent, en Nouvelle-Calédonie. Je devais y rester seize mois, je pensais que ce serait la première étape d’une vie de globe-trotteur aquaculteur mais finalement je n’en suis jamais vraiment reparti. J’ai ensuite travaillé dans différentes écloseries : deux ans à l’écloserie de Mara et huit ans à celle de Montagnes, à Tontouta.

Après une prospection à Madagascar, où la vie sur place ne m’a pas convaincu, je suis revenu en Calédonie, où j’ai pris mon premier poste de direction à la ferme de Voh, que j’ai dirigée pendant plus de vingt ans. Ces années m’ont permis d’explorer toutes les facettes de l’aquaculture, c’était très intéressant !

Il y a quatre ans et demi, j’ai quitté le groupe Nord Avenir pour participer au rachat des fermes de Poya Sud. C’est comme ça que je suis devenu directeur général d’Aquablue, qui regroupe aujourd’hui deux fermes, Kapuidea et Aquawa, pour un total de 96 hectares de bassins. Ce sont les dernières fermes encore hors réseau électrique, ce qui nous oblige à fonctionner au groupe électrogène, avec toutes les contraintes que cela implique. Mais malgré les difficultés, on reste aujourd’hui le premier producteur de crevettes de la SOPAC, avec en moyenne plus de 280 tonnes par an.

__

Aquablue est aujourd’hui un acteur incontournable de la filière. Quel est le « petit plus » maison qui la distingue dans la production calédonienne ?

Nous avons été parmi les premiers à obtenir la certification ASC, un vrai gage de qualité et de durabilité. Après, soyons honnêtes, on fait simplement de notre mieux, avec les connaissances du moment. L’aquaculture reste une activité où l’on compose avec la nature. On maîtrise certaines choses, mais pas tout : la météo, la qualité de l’eau, les marées…

Avec le recul, je vois bien que certaines certitudes d’il y a trente ans ont été remises en question. On apprend en permanence, on s’adapte. Notre force, c’est justement cette capacité à évoluer et à travailler avec un milieu qu’on ne contrôle jamais totalement.

__

Gérer 96 hectares de bassins, ce n’est pas de tout repos, quels sont les plus gros défis du quotidien ?

Comme toutes les fermes calédoniennes, on est tous sujets à des pathologies locales. La meilleure façon de les gérer reste d’adapter notre saisonnalité, ce qui entraîne un gros pic de production annuelle. C’est une contrainte, mais nous n’avons pas d’autre choix. Nous n’utilisons pas d’antibiotiques, mais plutôt des probiotiques pour orienter la vie des bassins et limiter le développement des bactéries pathogènes. L’objectif est d’assurer le meilleur confort physiologique possible aux crevettes, avec une bonne alimentation, un milieu sain, une aération et un renouvellement d’eau adaptés.

Finalement, notre travail, c’est surtout de gérer un écosystème naturel. On mesure le phytoplancton, on surveille les paramètres, on ajuste en permanence pour créer des conditions favorables. On a quand même la chance que l’isolement du territoire nous protège des maladies virales graves présentes ailleurs dans le monde. L’éloignement nous laisse à l’abri des plus gros problèmes sanitaires.

__

Vous travaillez avec les différentes écloseries du caillou et avec la SOPAC, comment se coordonne votre travail avec eux ?

À vrai dire, aujourd’hui, on subit plus que nous ne maîtrisons. La saisonnalité marquée et les aléas de production font que les écloseries n’arrivent pas toujours à répondre à nos besoins. Résultat, nos saisons commencent en retard, nos densités de bassins sont parfois réduites, et cela impacte directement nos volumes et nos calibres. C’est un vrai handicap pour nous ! À tel point qu’on travaille à un projet de construction d’écloserie, pour nous permettre de sécuriser notre approvisionnement. On a besoin de maîtriser ce maillon « amont », pour être à l’optimum.

La filière gagnerait globalement à augmenter sa capacité de production de post larves pour fiabiliser son premier maillon et rendre possible une croissance à l’export. La saisonnalité complique également le flux d’approvisionnement de la SOPAC, mais cette contrainte est répartie entre les fermes.

__

Votre production part-elle principalement à l’export ou reste-elle sur les tables calédoniennes ?

Pour les deux fermes, on vend environ 97% de notre production à l’usine, qui se charge ensuite de trier, calibrer et redistribuer. Sur ce volume, à peu près 80% part à l’export. Le reste est destiné au marché local, mais nous, en tant que producteurs, nous n’avons pas de regard direct sur la répartition finale.

__

Peux-tu nous parler des pratiques plus vertes que vous avez mises en place et de vos objectifs “zéro carbone” ?

Oui bien sûr ! C’est un peu le « dada » de notre président, qui est assez féru de bilan carbone et d’énergies renouvelables. On part de loin, car on produit encore notre propre électricité avec des groupes électrogènes. Mais on a déjà investi dans du photovoltaïque : une partie des pompes est alimentée par le solaire, on a des navettes électriques pour le personnel, qui sont rechargées pendant la journée grâce à l’énergie solaire.

Sur le plan alimentaire, j’adhère aussi personnellement à la réduction des protéines marines dans l’alimentation des crevettes. J’aime la mer mais je ne suis pas un pêcheur, je suis plus un éleveur par nature. L’idée, c’est de limiter l’utilisation de farines issues de poissons sauvages, pour rester cohérents avec l’esprit d’une aquaculture durable. Cette année, nous avons par exemple testé des farines de volaille et nous suivons avec intérêt les avancées sur la farine d’insectes et l’utilisation des coproduits de la pêche.

Grâce à la certification ASC, on est suivis sur des indicateurs précis comme, par exemple, l’indice de conversion des protéines marines. C’est-à-dire, combien de kilos de poisson sauvage sont nécessaires pour produire un kilo de crevettes ? C’est une démarche éthique que je soutiens totalement, et tout ce qu’on pourra faire à notre échelle, on le fera, en collaboration avec les provendiers.

__

Comment vois-tu évoluer la filière crevette en Nouvelle-Calédonie dans les prochaines années ?

Je dirais que la filière aurait besoin de se développer un peu. Pendant longtemps, les politiques ont bloqué les projets de développement, au motif qu’une hausse de production entraînerait plus de subventions à mobiliser. Mais aujourd’hui, cette limitation est un handicap.

La SOPAC vendrait mieux nos crevettes si nous pouvions garantir des volumes plus stables et légèrement supérieurs. Il ne faut pas doubler la production, mais même en assurant deux-cents ou quatre-cents tonnes de plus chaque année, ça sécuriserait notre présence à l’export et nous crédibiliserait encore plus. Quitte à avoir un peu de stock de temps en temps. Actuellement, on est toujours à la limite de la rupture de stock, et ça affaiblit notre crédibilité commerciale. Les avis restent partagés sur la manière de s’y prendre : améliorer la performance des outils existants ou en développer de nouveaux. Il faut trouver ce qui donnerait un nouveau souffle à la filière.

__

Et alors, verdict, la saison a été bonne cette année ?

Je dirais qu’elle a été correcte. Il y a eu pire, il y a eu mieux. J’insiste sur le fait que l’on a été pénalisés d’entrée de jeu par un retard dans l’ensemencement des bassins et par des densités parfois trop basses. Ce handicap ne nous a pas permis de produire de gros calibres, qui sont pourtant les mieux rémunérés. Nous avons aussi eu deux bassins sur neuf avec des survies décevantes, mais le vrai problème reste le démarrage tardif. L’amélioration de l’indice de conversion a été un vrai motif de satisfaction la saison dernière. On espère encore faire mieux l’an prochain, et on y travaille déjà !

__