Ils en connaissent un rayon sur la crevette bleue, de leurs gênes à leurs antennes ! David Duron, directeur général de la ferme aquacole de Gatope et président de l’UPRA Crevette, et Séverine Perez, ingénieure en aquaculture et manager de l’association, travaillent main dans la pince pour façonner la crevette calédonienne de demain. À eux deux, ils pilotent le premier programme de sélection génétique jamais mis en place sur le territoire. Un projet ambitieux qui vise à renforcer la croissance, la robustesse et la durabilité de notre emblématique crustacé. Entre passion, innovation et petits défis de taille (au sens propre comme au figuré), ils nous racontent les dessous de cette aventure collective où la crevette bleue n’a pas fini de grandir !

__

Bonjour David et Séverine, et bienvenue sur NeOcean ! Avant de parler crevette, dites-nous un peu qui vous êtes. Quel a été votre parcours ?

David : Moi, c’est David Duron, je suis directeur général de Webuihoone, une ferme aquacole à Gatope. On produit entre 200 et 250 tonnes de crevettes par an pour la SOPAC.

Je suis arrivé dans le secteur il y a six ans, quand j’ai repris la direction de Webuihoone et de l’écloserie Eori à Nessadiou (aujourd’hui fermée). À l’origine, je ne viens absolument pas de ce domaine. Je suis ingénieur géologue de formation, j’ai complété mon parcours par un cursus en gestion de PME-PMI à HEC, et je travaille dans le secteur minier depuis plus de vingt ans. Depuis, je me suis vraiment investi dans la filière, notamment au GFA, dont j’ai été vice-président et où je suis aujourd’hui trésorier, et je préside l’UPRA Crevette, que nous avons créée il y a deux ans.

Séverine : Je m’appelle Séverine Perez, je suis ingénieure en aquaculture. Arrivée en Calédonie en 2012, j’ai travaillé en ferme, puis au GFA pendant près de dix ans. C’est là que j’ai suivi toute la création et la mise en place de l’UPRA.

__

UPRA Crevette est née en 2023, à l’initiative des producteurs calédoniens. Qu’est-ce qui a motivé sa création ?

David : Quand je suis arrivé, j’ai constaté qu’il n’y avait pas eu de véritable programme de sélection génétique spécifique à notre crevette bleue, alors que partout ailleurs, c’est un levier majeur d’amélioration des performances. En parallèle, je suis aussi gérant des plus gros élevages porcins de la Nouvelle-Calédonie, et j’occupe le poste de vice-président de l’UPRA Porcine. Je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose pour la crevette ? En Calédonie, on a déjà des UPRAs reconnues (bovine, équine, ovine…), donc on a lancé l’UPRA Crevette pour lancer la machine.

Séverine : L’idée est partie d’un vrai besoin du terrain, celui d’améliorer les performances visibles des crevettes. Des études de l’Ifremer et de l’ADECAL Technopole avaient déjà montré que la crevette calédonienne n’était pas consanguine, et qu’il était possible de sélectionner sur la croissance et la résistance aux maladies. La filière s’est donc mobilisée, et en 2023, on a officiellement lancé l’UPRA Crevette. Le travail concret a débuté en avril-mai 2024, et la première saison de production sous sélection a démarré dès août.

__

Comment voyez-vous l’évolution de la crevette bleue à travers la sélection génétique ?

David : Notre priorité aujourd’hui, c’est la croissance. L’idée, c’est de faire grossir les crevettes plus vite, pour réduire les coûts d’alimentation et d’électricité, et peut-être un jour passer à deux cycles par an. D’autres pays ont déjà deux ou trois cycles par an, parfois même quatre. En Calédonie, la saison fraîche est de moins en moins marquée avec le réchauffement climatique, ce qui rend cela envisageable à long terme. Mais la génétique, c’est un travail de longue haleine, il faut cinq à six générations pour voir des résultats significatifs. On avance donc pas à pas, en conditions réelles dans les écloseries et les fermes.

Séverine : La première génération de crevettes sélectionnées a été produite en 2024 et distribuée aux fermes en 2025. Chaque année, les éleveurs bénéficieront des progrès génétiques réalisés.

__

Quels sont les types de tests ou de sélections mis en place par l’UPRA Crevette ?

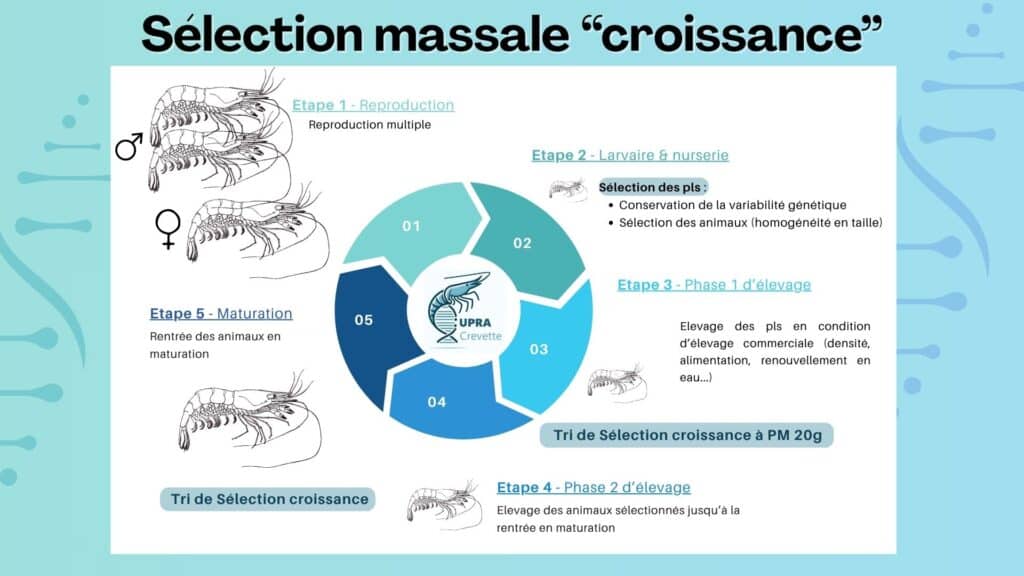

David : On pratique une sélection massale, c’est-à-dire sur le critère de la croissance. On élève beaucoup d’individus et on retient les 10% les plus gros pour la reproduction. L’héritabilité de la croissance est excellente, donc les gains peuvent être rapides. On travaille aussi à terme sur la robustesse, c’est-à-dire la capacité des crevettes à survivre face aux conditions météorologiques, d’oxygène ou aux pathogènes comme les vibrioses.

Séverine : Le cycle de la sélection massale est simple : reproduction, élevage des larves, sélection des plus beaux individus, puis des plus gros à vingt grammes. Ces animaux deviennent les futurs reproducteurs. On surveille aussi la couleur bleue, caractéristique de la crevette calédonienne. On a d’ailleurs observé que croissance et couleur bleue vont dans le même sens, ce qui est une bonne nouvelle ! C’est-à-dire que les individus qui grossissent plus vite sont aussi ceux qui conservent une belle couleur bleue. En revanche, la couleur rouge à la cuisson est inversement corrélée au bleu : sélectionner sur l’un fait régresser l’autre. Ce sont donc des éléments qu’il faut surveiller attentivement, bien qu’ils ne constituent pas, à ce jour, un enjeu majeur puisque nos marchés concernent principalement la crevette crue.

__

Vous travaillez main dans la main avec les écloseries du territoire. Comment s’organise cette collaboration au quotidien ?

Séverine : L’UPRA Crevette compte deux écloseries adhérentes sur trois : celle de Mara, à Moindou, et celle de Montagnès, à Tontouta. Celle du Nord, à Koné, a choisi d’attendre de voir les résultats. La collaboration se passe très bien. Les équipes de Mara se sont approprié le programme et sont devenues de vraies forces motrices. On travaille ensemble, rien n’est imposé. Au début, il a fallu expliquer ce qu’était la sélection génétique et comment elle pouvait s’intégrer dans la production sans la ralentir. Aujourd’hui, tout se fait en parallèle, dans un vrai esprit de partenariat.

__

Quand on parle « amélioration génétique », on pense à la taille, la croissance, la résistance aux maladies, etc. Quels sont les critères les plus importants selon vous ?

David : Pour l’instant, la croissance reste le critère numéro un. Ensuite viendront la robustesse et la résistance aux maladies. On aimerait tester différentes lignées dans des bassins à problèmes pour repérer les familles naturellement plus résistantes.

Séverine : La couleur bleue sera aussi un axe de travail à terme, mais elle demande de développer des méthodes de mesure plus précises, car l’œil humain n’est pas fiable. Pour le moment, on avance sur les bases solides : croissance et robustesse, les deux leviers clés pour relancer la filière.

__

Côté défis, quels sont les plus gros freins pour avancer ce travail sur la génétique ?

David : Le financement, évidemment, et le temps. Il faut des moyens pour maintenir les lignées, pour former les équipes, pour sécuriser les progrès. L’un des enjeux, c’est la conservation du patrimoine génétique. On a mis en place des bassins de secours, mais ils sont sur le même site, ce qui reste un risque. L’idéal serait la cryoconservation, comme pour les poissons, mais la technique n’est pas encore maîtrisée sur la crevette.

Séverine : On y travaille avec le Sysaaf, en métropole, et des équipes en Polynésie. L’idée, c’est de sécuriser les gamètes mâles pour éviter de tout perdre en cas d’épidémie. On a vu ce qui est arrivé en Australie après le « white spot », certaines fermes ont dû repartir de zéro. On ne veut pas que ça arrive ici…

__

La durabilité est au cœur des préoccupations, comment UPRA Crevette s’assure-t-elle que ces améliorations ne se fassent pas au détriment de l’environnement ?

David : Une crevette qui grandit plus vite consomme moins d’aliments. Réduire l’indice de conversion, c’est bon pour l’économie et pour l’environnement. Certaines fermes sont déjà certifiées ASC, et la sélection génétique va renforcer cette durabilité.

Séverine : Et puis, il faut le dire, la sélection génétique n’a rien à voir avec la modification génétique. On ne touche pas à l’ADN, on sélectionne simplement les meilleures familles naturelles, génération après génération. C’est une approche respectueuse, qui vise à rendre la filière plus forte, plus durable et plus résiliente.

__